障害者のQOL向上のためのマッチングサービス「Unbi」 障 …

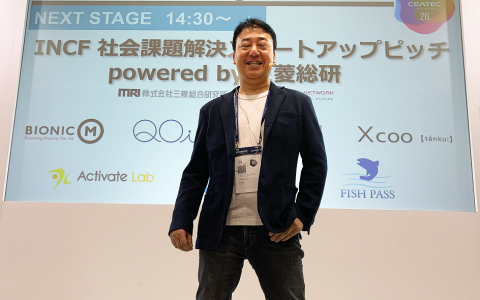

【2023/12/19】就労支援フォーラムNIPPON 2023 迷える者たちの大反省会。~新しい風とともに~ へ登壇しました

就労支援フォーラムNIPPON 2023 迷える者たちの大反 …

障害者の法定雇用率が2.3%への引き上げられて以降、障害者雇用を取り巻く環境は転換期を迎えています。障害者雇用に課題がある企業様、これから障害者雇用に取り組む企業様など、あらゆるフェーズでのお悩みを解決します。

障害者の方々は、障害の部位や原因、 程度によって配慮が異なります。 定着支援のサポートや受け入れ部門へのアドバイスを、「採用活動支援」から、「選考」「入社」「定着」の各段階で行い、早期退職者を減らし、雇用の安定化を図ります。

企業の採用ページは、企業イメージや応募人数、内定承諾率の向上につながります。障害者が知りたい情報が網羅されている、当社提供のテンプレートを用いることで、簡単に採用ノウハウの詰まった独自の障害者採用サイトを作成できます。

障害者雇用では、障害の程度が異なる応募者に応じた配慮が必要です。当社が、企業様の障害者受け入れ可否を様々な角度から確認し、障害者が能力を発揮できる環境や社内制度を提案します。

SNS「OpenGate」は日々、障害・障害者に関する多彩な情報が掲載され、多くの方にご訪問いただいています。 障害者の方にとっては、同じ境遇の方と繋がる事ができるプラットフォームとなり、企業様には、採用情報や商品の掲載、サービス情報のマーケティングや告知にご活用頂けます。

詳細が決定しましたらお知らせします。ご期待ください。

株式会社アクティベートラボ

増本裕司

2015年7月21日設立

5,090万円

「オープンゲート」登録第5906456号

「障害者翻訳」登録第6491921号

•身体障害者・介助者/介護者・医療従事者向けポータルサービス”OpenGate”の開発・運営

•障害者向けライフサポートサービス

•障害者雇用支援サービス

•広告サービス

•マーケティングサービス

•障害者関連コンサルティング

「障害者特化属性情報」特許第6202136号

障害者コミュニケーションシステム、障害者コミュニケーション方法、及びサーバ装置

「障害者雇用支援システム」特許第7064783号

障害者雇用支援システム、障害者雇用支援方法、サーバー装置、及びプログラム

私は、身体障害者2級です。 2009年9月14日、当時の職場にて脳出血で倒れました。意識不明のまま緊急搬送され、混濁した意識のなかで2週間、生死を彷徨いました。 幸いにも一命を取り止め、会社を辞め、4年間リハビリに専念したものの、右半身マヒ、吃音、失語、高次機能障害が残りました。 リハビリに必死で打ち込んだ4年間、私を希望へ導いてくれたのは人との出会い、情報との出会いでした。 自身が障害のある当事者となって気付いたこと。障害者を取りまく環境には、まだまだ足りないものが多すぎます。そもそも障害者にとって、人や情報との出会いは想像を超えて遥かに難しいものです。 だれもが社会に等しく関わり、自分らしい生き方ができる社会であってほしい それには、社会と接点を持つ障害者が増えることが欠かせないと考えます。 私たちは、ITやAIを駆使して障害者のデジタルデバイドを解消、特に「働くこと」で社会参加する障害者を増やすことにチャレンジし続けます。